企業の自主安全基準

なぜ、自主安全基準が必要なのか?

「わが社の製品は、

IEC 〇〇〇〇に適合しています。

UL △△△△の認可を取得しています。

電気用品安全法技術基準に準拠しています。

したがって、安全が保証されています。」

よく聞かれる会話です。

たしかに、法令や国際安全基準に適合させることは重要なことです。 しかし、これだけで本当に安全を保証したと言えるのでしょうか?

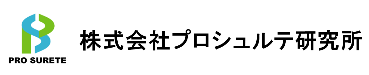

ここに、1970年代に(株)東芝の岡修一郎氏が社団法人日本電子機械工業会[現在の電子情報産業協会(JEITA)]で提唱した”安全確保の基本概念図(OKAトライアングル)”を取り上げます。

このトライアングルで岡氏は、法令や国際安全基準を超えた消費者の立場に立った安全確保を主張しているのです。その特徴は、

(1) 「故障状態の使用」領域の安全性

「故障状態の使用」領域で発生する製品事故には、企業の安全基準で全て対応が必要

※ 法令や国際安全基準では、一部の要求に限定される

(2) 「誤使用」領域の安全性

「誤使用」の状態を、「予見できる誤使用」と「非常識な誤使用」に区分け、

・ 「予見できる誤使用」領域における製品事故には、企業の安全基準で全て対応が必要

・ 「非常識な誤使用」であっても、企業及び国や社会による消費者への安全教育や

説明責任を求めている

※ 法令や国際安全基準は、誤使用まで言及していない場合が多い

製品や技術革新が目ざましく、かつグローバル化による異文化への参入が活発な今日にあって、”予見できる誤使用”と”非常識な誤使用”の境目は、絶えず変化するものであり、企業による積極的な対応を求めているのです。

OKAトライアングルは40年を経過した現在においても色あせることなく、

安全確保の重要性を我々に問いかけているのです。

自主安全基準とは?

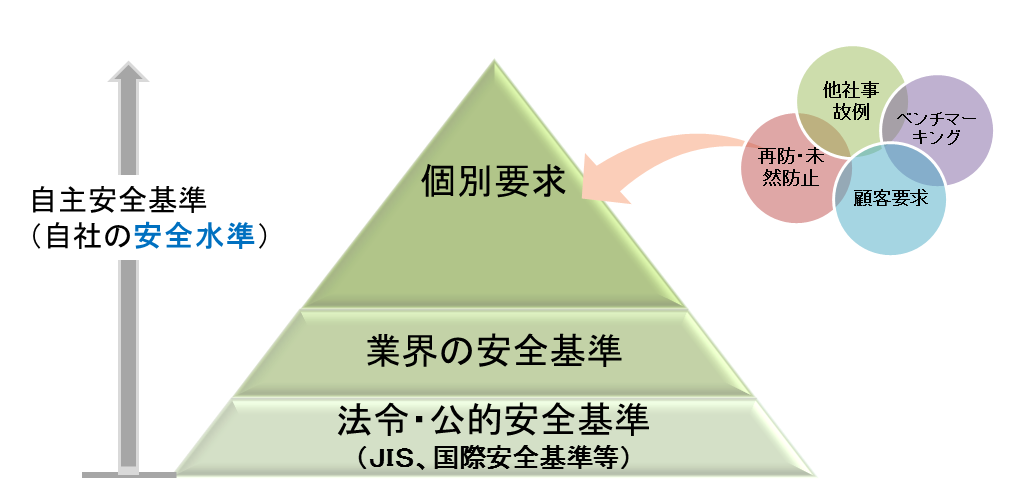

自主安全基準は、上図のOKAトライアングルで「予見できる誤使用」までをカバーすることが望まれます。

企業は自主安全基準に適合させた製品を通して、企業の安全水準を社会や顧客へ安全をコミットすることになるのです。したがって、企業は自主安全基準を重要な位置づけとして、適宜に見直していく必要があるでしょう。

自主安全基準の内容については、その企業の瀬品特性や課題から独自に決められるべきです。

ここでは、あくまで一般的な例として紹介しましょう。

1) 構成

・ ベース安全基準として、該当製品に適用される法令や公的な安全基準を位置づけます。 (1階部分)

製品の安全に作り込み、及び国内外で許認可取得する上で基本的な要求となります。

・ 次に、業界の安全基準を位置づけます。 (2階部分)

業界安全基準とは、所属する業界団体が独自に定めた要求事項です。

法令や公的な安全基準を補う際に策定される場合があります。

業界安全基準は、各社での基準化を促すものとして、速やかに自主安全基準への反映が必要です。

・ 次に、企業の個別要求を位置づけます。 (3階部分)

2階までが企業として安全の最低限の保証です。

企業の製品安全に対する意志・姿勢は、この3階部分に表れます。ここに含まれるものとして、

① 再発・未然防止要求、② 他社事故事例からの再発防止要求、

③ ベンチマーキングからの要求、④ 顧客要求 などがあげられます。

2) 個別要求の補足説明

① 「再発・未然防止要求」

市場や場内(製造ライン)で発生した製品事故、及びヒヤリ・ハット案件を対象に、

事故原因の分析を行い、再発・未然防止要求として基準化します。

② 「他社事故事例からの再発防止要求」

他山(たざん)の石であっても、積極的に基準化すべきです。

自社製品への未然防止に繋がり、またPL法上の「開発危険の抗弁」のリスク回避にもなります。

③ 「 ベンチマーキングからの要求」

他社の優れた対策及び基準は、自社においても積極的に基準化すべきです。

②と同様に、自社製品への未然防止に繋がり、またPL法上の「開発危険の抗弁」

のリスク回避にもなります。

④ 「顧客要求」

OEM先、または顧客からのニーズも基準化の検討対象とします。

自主安全基準を確実に運用するためには?

1) 自主安全基準は経営トップの責任で制定・改定

安全な製品を提供することは、経営者の使命です。 自主安全基準は、製品の安全水準を定めたものであり、経営トップの責任の下で、制定・改訂していくべきです。

日々の運用においては、経営トップから委任された部署、責任者が行います。

2) 自主安全基準の遵守、やむを得ない場合の例外処置をルール化

自主安全基準は、法令や公的安全基準と同様にMUST基準としてルール化すべきものです。

(適合しない場合は、最終的に出荷は不可)

一方で、自主安全基準を適用できない場合のルール化も必要になるでしょう。

取るべき処置例として次のことがあげられます。

ー リスクアセスメント(含む、追加の対策等)による安全性の担保

ー 経営トップ(または委任者)による例外処置の承認

- OEM先の了解

3) 自主安全基準の要求

客観的な判断をおこなうため、個々の基準例として次があげられます。

あくまで自社の製品特性にあったやりかたが勧められます。

- 評価法と基準値の組み合わせ、

- 限度見本

- リスクアセスメント

4) 自主安全基準の改廃

基準案は、その内容に応じて改定スピードを考慮すべきです。

また、既存の基準で不要となった場合のことも踏まえ、ルール化しておくと良いでしょう。

関連ページ

- 企業が抱える製品安全上の課題

- 製品安全の観点から見た、日本の製造事業を取り巻く環境の変化。1)日本の製造事業内部の課題、2)グローバル化の課題、3)市場や行政からの課題、安全な製品を提供することは、製造事業にとり社会的責任。抱える課題やリスクに対して、正面から取り組む姿勢が市場から、また社内からも問われている。

- 製品安全マネジメントシステム

- 製品安全マネジメントシステム(PSMS)。企業が確保すべき製品安全は、①製品安全の実現、②コンプライアンス遵守、③事故対応。求められることは、1)経営トップの強いリーダシップ、2)組織体制の整備と運営、3)製品安全方針、行動計画の策定と展開、4)製品安全目標と取組計画の策定と実行、5)製品安全確保に向けた取り組み、6)経営資源の拡充と深化、7)ステークホルダーとの連携活動、8)安全文化の醸成